外反母趾

こんなお悩みはありませんか?

Q.外反母趾は何科に行けば良いですか?

A.日常生活や仕事などに支障をきたす場合は整形外科を受診しましょう。

Q.外反母趾は治りますか?

A.変形度合いや痛み度合いによりますが、完全に良くなることは難しいです。

Q.外反母趾は湿布を貼っても大丈夫ですか?

A.患部に痛みや熱感がある場合は有効的になります。また、鎮痛効果もあるので強く痛む時は貼ってもよいでしょう。

Q.外反母趾はサポーターで治りますか?

A.あくまでサポートする目的なので、サポーターだけでは効果はあまり見込めません。

Q.外反母趾ではつま先立ちは効果的ですか?

A.外反母趾の改善、予防に効果があります。

外反母趾で知っておくべきこと

外反母趾とは、足の親指の付け根が小指側に変形する状態を指します。

外反母趾は、女性の5人に1人が悩んでいると言われており、非常に多く見られる足のトラブルです。ハイヒールを履く機会が多い女性に多い症状ですが、最近ではハイヒールを履いたことがない男性や子どもでも外反母趾になることがあります。

外反母趾は自分でセルフチェックも可能ですので、まずは自分で確認してみたり、整形外科に受診してレントゲンを撮ってもらい、確認することが大切です。症状の重症度によって処置の方法も異なると考えられますので、まずは自分の状態を確かめることが重要です。

症状の現れ方は?

外反母趾とは、足の親指の付け根が変形して小指側に曲がる状態を指します。一般的には変形の角度が20度以上のものを外反母趾とし、40度以上になると重度と診断されます。

外反母趾の要因の一つとして、内側アーチが潰れて外側縦アーチが浮きやすくなることが挙げられます。扁平足の方も土踏まずに重心がかかることで内側アーチが潰れ、外反母趾につながる可能性があります。また、足の筋力が不足すると前側アーチが崩れ、開張足となります。その結果、足の横幅が広がり、筋肉が伸ばされて外反母趾に繋がることがあります。

ご自身の足の形を把握し、その上で適切な靴を選ぶことが重要です。

その他の原因は?

外反母趾はアーチが崩れることが原因で起こりますが、その要因の一つとして普段の立ち方が大きく影響します。

足の裏は身体の土台となるため、立ち方が悪いとアーチが崩れやすくなります。足裏全体で重心を分散させることができず、特定の部分に負担がかかることでアーチが崩れやすくなるため、日常的に立ち方を意識することが大切です。

そのため、内側縦アーチ、外側縦アーチ、前側アーチを意識して、踵、親指の付け根、小指の付け根の3点で床を押すイメージで立つことが、外反母趾の軽減や予防につながると考えられます。最初は難しいかもしれませんが、意識を続けることで次第に自然に行えるようになるため、まずは意識して始めることが重要です。

外反母趾を放置するとどうなる?

外反母趾を放置すると、他の指が変形したり、足全体に痛みや痺れが生じて歩行が困難になることがあります。さらに、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

進行が進むと、手術が必要になる場合があり、リハビリや靴を履いて外出できるようになるまでに長い時間がかかってしまいます。

また、外反母趾が原因で歩き方が変わり、腰や膝に痛みが出ることもあります。これにより、身体全体に影響が広がり、日常生活を楽しむことが難しくなることもあります。

外反母趾の原因を早期に対処することが重要です。早めの施術によって軽減が期待できるため、できるだけ早く施術を受けることをおすすめします。

当院の施術方法について

当院の外反母趾に対する施術方法として『足の極み』という施術があります。この施術は、膝から下を重点的に緩めていく方法です。

外反母趾の原因であるアーチの崩れにアプローチできるため、軽減が期待できます。また、足の指がしっかり伸びていない方が多く、その場合、足裏全体で体重を分散できず、外反母趾の原因となることがあります。そのため、足の指にもアプローチすることで、軽減が期待されます。

このように、外反母趾の原因に対して適切に施術を行うことで、軽減が期待できます。施術の最後にはクリームやジェルを使用して老廃物を流すため、疲れが溜まりやすい方にもおすすめです。

改善していく上でのポイント

外反母趾の軽減を目指す際のポイントとして、繰り返し施術を受けることが重要です。

悪い生活習慣の繰り返しが原因で症状が表れているため、一回の施術ですべてが良くなるわけではありません。状態や生活習慣によって軽減できるまでの期間は異なります。

個人差があるため、根気よく施術を受け続けることが大切です。施術を受けて良くなってきているのに、変化が少ないからと途中でやめてしまうのはもったいないので、自分に合った施術はしっかりと続けた方がよいでしょう。

また、施術で症状が軽減しても、生活習慣を見直さなければ再発してしまう可能性があります。自分の生活習慣も見直し、その上で施術を継続していくことが大切です。

監修

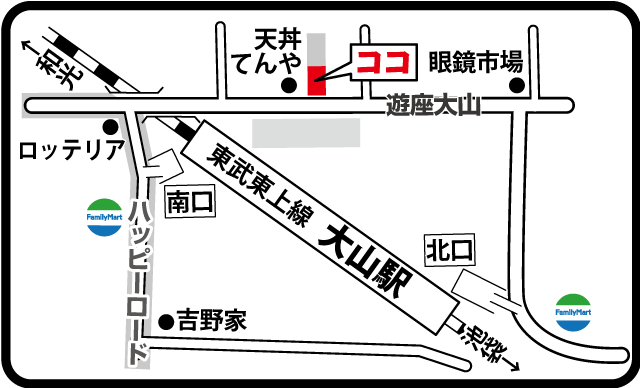

大山駅前接骨院 院長

資格:柔道整復師

出身地:新潟県十日町市

趣味・特技:ライブ、カフェ、韓国料理